ASUS P/I-P55T2P4 [Rev.3.10 AT版] "超簡単! K6-2 500MHz化"

今回、紹介するつもりになったのは、ASUS TekのP/I-P55T2P4というマザーボードがとても素晴らしいということに今更ながら気が付いたからです。なんと言っても、3年以上前に売られていたマザーでAMDのK6-2が"無改造!!"で動いてしまうのだからスゴイ!としか言いようがありません。また、そんなCPUを作っているAMDもスゴイ!です。なんと言っても"無改造!!"です。ビバ!"無改造!!"

[はじめに・・・]

ASUS Tek P/I-P55T2P4は、当時の自作派にとっては定番中の定番といった評価を受けていました。その理由として、電圧の多彩な設定が可能であり、拡張性に優れていたこと、また、非常に安定した動作が得られることなどが挙げられると思います。また、TXチップセットなどと異なり、DRAMを64MB以上のメモリを搭載しても、TAG用SRAMを追加することでメモリキャッシュさせることが出来、さらに、当時、発表されて間も無いUSBにもいち早く対応していたことなどから、人気が出たのも納得ですね。

さて、当時、T2P4とセット?で数々の自作派に導入されていたのが、これまたIntelから発表されて間もないMMX Pentiumでした。その中でもSL27Hという型番が、いわゆる"当りロット"で、この型番を捜し求める人が少なくありませんでした。私もその1人で、最近まで、SL27Hを166@225MHzで駆動させていたのですが、某ゲームソフトを快適にPlayするためにK6-2を導入することに決めたのです。

[注意点]

この方法は、改造という改造はしていないのですが、取扱説明書に記載されていない設定を使用するため、やはりメーカー保証外ということに変わりはありません。また、レギュレータなど本来の使用範囲を超えて設定される部位については、著しい寿命の短縮や性能の低下を伴う場合があり、最悪の場合、破損する恐れがあることを各自認識し、もし、やってみようと思った方は、くれぐれも各自の責任においてお願いします。

[K6-2を導入すための準備]

先ず、T2P4のバージョンなどをチェックします。

T2P4は、AT仕様とATX仕様があります。バージョンに関しては、Ver.3.xとそれ以前に大別できます。AT仕様でVer.3.xの方は、問題無く83MHz×6倍=498MHzの設定が利用できます。それ以外の方は、FSBの設定が66MHzまでとなっているようなので、理論上、無改造では66MHz×6倍=396MHzが最速の設定となります。

また、予めPCI周りの動作確認がとれる方は、83MHzの設定で使用するPCI Cardが正常に動くかどうか試しておくことをオススメします。CPUだけが動いても、PCI周りが動かないと話にならないですし、安定動作しているうちに試しておいた方が原因を特定し易いですから。

次に、BIOSのバージョンをチェックします。T2P4のBIOSが、0205以上であればK6-2を認識してくれることと思います。しかし、念のために最新の0207-2 Betaにしておきましょう。まぁ、いずれにしてもクロック周波数は、400MHzまでしか正しく表示してくれませんが・・・

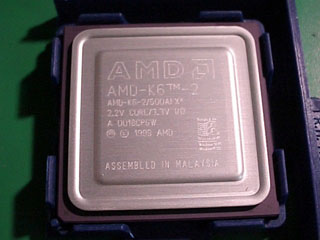

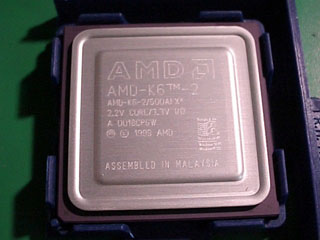

で、当然、K6-2 500MHzを用意します。550MHz版でも良いのですが、内部倍率設定が6倍までしかないので、どっちにしても500MHzが上限となります。通常、K6-2は、コア電圧2.2Vですが、古いK6-2にはコア電圧が2.4Vのものがあるようですが、2.4Vの設定を常用で使う場合は、電源周りのリスクが大きく、オススメできません。K6-2を買うときは、念のため、2.2Vで動作するものであることを確認してください。

それと、2.2Vでもやはり正規の電圧設定ではないので、レギュレータがかなり熱くなる場合があるようです。余裕のある方は、Case FANなどを別途購入し追加することをオススメします。

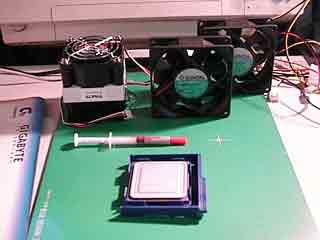

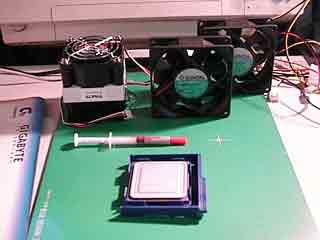

CPUクーラーは、リテールパッケージを購入すれば一緒に付いてきます。その場合も一度剥がしてシリコングリスを塗ることをオススメします。最近のものは、熱伝導シートで付いている物が多いのですが、シリコングリスの方がより高性能ですから。

私は、バルクで購入したので、別途CPUクーラーを購入しました。

[K6-2の導入! その1]

では、実際に、K6-2を導入していきたいと思います。

作業を始める前に、PCの電源がOFFになっていることを確認し、電源のコネクタを抜いておきます。PCI Cardの一部には、電源が落ちていてもコネクタが接続された状態で、PCI Slotから抜き差しすると破損してしまうものがあるようなので、念のため、コネクタから抜いておきます。また、常識ですが、PCに触る前に金属製の何かを触って、静電気を放電しておいてください。私は、いつもPCデスクに触るようにしています。気休め程度ですが、壊さないための"おまじない"だと思ってください。

今までは、三洋製のクーラーを使ってきました。これを使っていたときは、3.5インチの拡張ベイが干渉しなかったのですが、新しいクーラーは、丈が高く干渉してしまうので拡張ベイを外すことにしました。

クーラーと拡張ベイを外したところです。SL27Hが見えます。今まで約3年間、本当に良く頑張ってくれました。

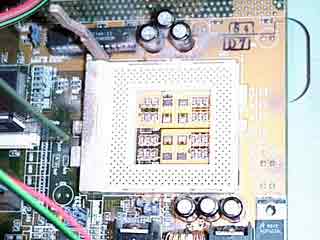

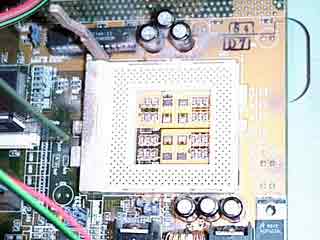

CPUを外したところです。今回は、K6-2の6倍設定を使用するので、Soketへの細工は何もしません。もし、6倍以外の4〜5.5倍設定を使うのであれば、CPUのBF2というピンが刺さる箇所をグランドに落とす必要があります。何度も言いますが、今回は、"無改造"がテーマですから何もしません。

K6-2にシリコングリスを塗ります。旧CPUは、あまりにも薄く塗りすぎたため、真ん中付近の一番重要な箇所が少し浮いてしまっていました。今回は、気持ち厚めに、でも薄く、"ぬりぬり"しました。加減が難しいです。

CPUクーラーには、Alpha社のPAL6035CFiを使うことにします。流行?の銅埋め込みタイプです。Alpha社のクーラーは、どのタイプも冷却効果が高いという事ですが、私の環境は、温度計がついてないので具体的にどのくらいの効果があるのか解りません。しかし、このクーラーは、緻密なFIN部分と高速回転FANの組み合わせ、そして、銅埋め込みと妥協を知らない作りとなっています。本来なら、クーラー側にも、グリスを薄くつけて、CPUとグリグリやって、密着させるのが普通なんですが、今回使ったグリスが古いものでチョット固めだったため、ツルツルの銅の面にグリスが乗らず、CPU側のみにグリスを塗って装着しました。

[K6-2の導入! その2]

そうそう、クーラーを装着させる前に電圧設定をしておきます。これからやる人は、旧CPUを外した段階で設定することをオススメします。私は、ここまで忘れていただけです。笑)

設定する箇所は、写真のJP8-10、JP11-12、JP20のジャンパ・スイッチです。冒頭で説明したのですが、JP8-10のジャンパによって、AT版Ver.3.xでは50〜83MHzの設定が出来ますが、それ以外のボードでは50〜66MHzまでしか設定出来ないそうです。実のところ、私自身"それ以外"を見たこと無いのでどうなっているのか解らないのです。聞いたところによるとっていうのが本当のところですので、間違っていても不幸のMailとか送らないで下さい。

JP17は、Single Power Plane CPUのための設定スイッチです。今回は、K6-2ですので、Dual Power Plane CPUの設定を行ないます。今回の場合は、JP17は全く関係ありません。

Dual Power Plane CPUとは、CPUの内部電圧設定と外部電圧設定が異なるCPUのことです。MMX PentiumとかK6シリーズは、このタイプのCPUです。JP20でDual Power Planeの設定が行なえます。実のところ、Single/Dual Power Planeの判別は、マザー側で自動でやってくれますから、あまり気にすることは無いのです。知識として、知っておく程度で良いと思います。重要なのは、とりあえず、そのCPUが要求する電圧がいくつかって事だけでOKです。K6-2 500MHzは、2.2Vですね。また、この後、全ての設定を終えて、マシンを起動した時にマシンが不安定であった場合、0.1V程度の昇圧をしても良いと思います。しかし、2.4Vまでは何とか許せるとしても2.5V以上かけるのは自殺行為なので止めておきましょう。また、降圧は、昇圧以上にCPUに負担をかけるので、いくら省電力になりそうだからといっても止めておきましょう。笑)

[各JPの設定]

各ジャンパの説明と設定を書いておきます。完全に正しいという訳ではないので、もし間違っても私の責任ではないですよ。笑)

[JP8-10]

JP8-10は、CPU外部クロック(バスクロック)の設定です。いわゆるFSBという奴です。

この設定は、間違わないように注意してジャンパを設定してください。それと、間違っても108MHzには設定しないで下さい。マザーやCPU、その他のCardをぶっ壊す可能性がかなり高いです。下手をすると、全滅なんて事にもなりかねませんので、止めておきましょう。

今回の場合、83MHzに設定することになります。

JP8-10の設定

| 動作クロック | JP8 | JP9 | JP10 |

| 50MHz | 2-3 | 2-3 | 2-3 |

| 55MHz | 1-2 | 2-3 | 2-3 |

| 60MHz | 2-3 | 2-3 | 1-2 |

| 66MHz | 2-3 | 1-2 | 2-3 |

| 75MHz | 1-2 | 2-3 | 1-2 |

| 83MHz | 1-2 | 1-2 | 2-3 |

| 108MHz | 2-3 | 1-2 | 1-2 |

[JP11-12]

JP11-12は、CPU対バスクロック比です。いわゆる倍率設定です。

これは、CPUによって内部倍率設定が異なるため、同じ設定でもCPUが違えば倍率は異なります。今回は、K6-2の設定が必要ですので、K6-2についての倍率設定ということになります。また、合わせてBF2をグランドに落とした場合の設定も示しておきます。BF2の落とし方ですが、様々なサイトで紹介されているので、やってみようと思われる方はYahooなどで検索してみてください。たくさん見つかると思います。

今回、この設定は、6倍設定で行ないます。

JP11-12の設定

| BF2グランド前 | BF2グランド後 | JP11 | JP12 |

| 3.5倍 | 5.5倍 | 1-2 | 1-2 |

| 2.0倍 | 4.0倍 | 2-3 | 1-2 |

| 2.5倍 | 4.5倍 | 2-3 | 2-3 |

| 3.0倍 | 5.0倍 | 1-2 | 2-3 |

| 6.0倍 | 5.5倍 | 2-3 | 1-2 |

[JP20]

JP20は、何度もいうことになりますが、Dual Powr Plane CPUへの出力電圧の設定です。前述しましたが、必要以上の昇圧や降圧状態に設定しないで下さい。

この電圧設定の多彩さを見ると、やはりT2P4は、只者ではないことがよく解ります。ただし、これらの設定は、明確にその周波数が設定できるわけではなく、マザーボードの固体差やその時々の電源の使用状況により、多少の増減があるものと考えておいてください。

今回は、2.24Vに電圧を設定しました。間違わないように注意して下さい。

JP20の設定

| コア電圧 | 2.5V | 2.7V | 2.8V | 2.9V | res |

| 2.01V | ON | ON | ON | ON | ON |

| 2.03V | ON | ON | ON | ON | OFF |

| 2.09V | ON | ON | ON | OFF | ON |

| 2.11V | ON | ON | OFF | ON | ON |

| 2.13V | ON | ON | OFF | ON | OFF |

| 2.15V | ON | OFF | ON | ON | ON |

| 2.18V | ON | OFF | ON | ON | OFF |

| 2.22V | ON | ON | OFF | OFF | ON |

| 2.24V | ON | ON | OFF | OFF | OFF |

| 2.26V | OFF | ON | ON | ON | ON |

| 2.28V | OFF | ON | ON | ON | OFF |

| 2.28V | ON | OFF | ON | OFF | ON |

| 2.30V | ON | OFF | ON | OFF | OFF |

| 2.33V | ON | OFF | OFF | ON | OFF |

| 2.41V | OFF | ON | ON | OFF | ON |

| 2.43V | OFF | ON | OFF | ON | ON |

| 2.44V | OFF | ON | ON | OFF | OFF |

| 2.46V | ON | OFF | OFF | OFF | ON |

| 2.47V | OFF | ON | OFF | ON | OFF |

| 2.50V | ON | OFF | OFF | OFF | OFF |

| 2.52V | OFF | OFF | ON | ON | ON |

| 2.57V | OFF | OFF | ON | ON | OFF |

| 2.64V | OFF | ON | OFF | OFF | ON |

| 2.70V | OFF | ON | OFF | OFF | OFF |

| 2.77V | OFF | OFF | ON | OFF | ON |

| 2.80V | OFF | OFF | ON | OFF | OFF |

| 2.81V | OFF | OFF | OFF | ON | ON |

| 2.89V | OFF | OFF | OFF | ON | OFF |

| 3.20V | OFF | OFF | OFF | OFF | ON |

| 3.30V | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |

[JP17]

これは、Single Power Plane CPU用の出力電圧設定をするためのジャンパです。今回は、全く関係ありませんが、OLD PentiumやWinChip2などのCPUを使うときに設定します。関係無いですけど、ついでですから、ジャンパ設定を示しておきます。

JP17の設定

| STD 3.3V-3.465V | VRE 3.4V-3.6V |

| 1-2 | 2-3 |

[K6-2の導入!その3]

さて、全てのジャンパを設定し終えたら、CPUクーラーをSoketへ固定します。

今回使用したCPUクーラーは、あのAlphaです。多くのOver Clockerが使用しており、実績も知名度もかなり高いですね。今回のシステムに対しては、オーバースペックであると思いましたが、後々のために一つ購入しておくことにしました。何事も使ってみなくては、解らないことがあると思いますので。

このAlphaのリテンションバーが、かなり硬く、取付の時にPCI SlotのCardを抜いて作業し易くしました。私は、無理やり"えいやっ!"ってやったら、少々生爪を剥がしてしまいました。そのくらい硬いです。笑)Alphaを付ける時は皆さん気をつけましょう。

クーラーを装着したら、上から少し"グリグリ"しておきます。CPUとクーラーの密着度を高めるための"おまじない"です。

ここまでで、一応の設定は終了です。しかし、実際には、そのままPCを駆動させると既定外の電圧を設定しているためにCPU下部のレギュレータ部分がかなり熱くなってしまい、徐々に破損していってしまうことも考えられるのです。そこで、夏対策も兼ねて、Case FANの増設を行うことにしました。

写真の位置にFANを増設することにしました。この位置から、レギュレータ部分に直接風が当るようにします。また、従来から使用していたCase FANもより高回転のボールベアリング FANに交換しました。

FANを付ける時は、風の送られる方向を間違えないようにします。

FANの装着は、Caseにあったメッシュを利用して、針金で固定しました。FANとCaseの間に防振のために板ゴムを少し挟むと良いかもしれません。

3.5インチの拡張ベイを外してしまったために、行き場の無くなったHDDをCaseに収めて完了です。

新生グランゼル君の勇姿!!

当然、外観は、以前と全く変わりません。笑)

[起動!!]

私の場合、サクッと起動しちゃいました。PCI関係もしっかり83MHz動作についてきています。PCI関係で不安定になられた方は、Cardを1枚ずつ抜き差ししてみて原因を探してみては如何でしょうか。また、PCI Slotの位置を変えてみるのも一つの手段です。私もチョット前にPCIの位置換えでうまく行ったことがあります。

起動時にBIOS画面では、K6-2 400MHzと認識されますが、Win上でCPUのベンチマークソフトや定番のHDbenchなどで確認すると、500MHzで駆動していることが確認できます。

普通なら、ここでベンチマーク比較と行きたいところですが、以前の環境でベンチ採り忘れてしまったので比較することが出来ません。代りといってはなんですが、私が作成している3DCGのレンダリング速度を比較しますと、

レンダリング速度の比較

| MMX Pentium 225MHz(FSB:75MHz) | AMD K6-2 500MHz(83MHz) |

| 1h 24min 48sec | 48min 36sec |

こんな感じになります。単純に2倍くらいの性能が出ていることになりますね。

レンダリングの場合、殆どの時間がCPUによる不動少数演算に費やされていると思うので、K6-2に少し不利なのでは?と思っていたのですが、見事に期待を裏切られました。もちろん、良い方向に。こういう結果になるのだったら、もっと早くにK6-2を導入すれば良かったと感じています。ちなみに、Win98 SE上において、48時間以上連続運転しても安定動作していました。

K6-2の導入は、文章にするとこんなに長くなりますが、実際にかかる時間は、ほんの2-30分といったところで、本当に"超簡単"ですから、皆さんにオススメしたいと思います。あっ、それから言っておきますが、改造とかOver Clockとか煽ってる訳ではないですよ。あくまでも自己責任において頑張ってみてください。(やっぱり、煽ってる??)

また、T2P4において利用できるCPUは、K6-2 500MHzが最速か?といえば、そうではありません。K6-IIIの450MHzやK6-2+ 500MHzなどのCPUが、すでに発表されています。これらのCPUは、K6-2 500MHzよりもパフォーマンスが上です。インターネット上では、すでにT2P4に、これらのCPUを導入された方もいらっしゃるようです。しかし、価格面から考えると、これらのCPUは、K6-2に比べて"まだまだ割高"で、しかもレギュレータへの負荷がK6-2とは比較にならないくらい大きいことは確かです。したがって、万人にオススメすることは出来ません。それ相応のスキルをお持ちの方のみ挑戦してみてください。K6シリーズであれば、設定の方法は、今回の場合と大差ありませんから。

まぁ、そんなところでK6-2の導入を終りたいと思います。T2P4をお持ちの方で、興味をお持ちの方は、一度試してみてはいかがでしょうか。結構、速くなりますよ。

See You Next!!